文/林干 圖/愷麟

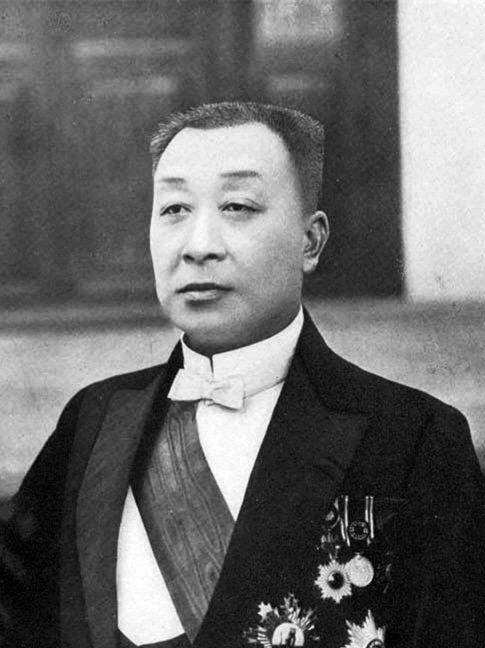

1999年5月15日,廣州芳村東漖西塱大橋村,面積一百多平方米的“黃世仲事跡陳列館”建成開幕。開幕當天,香港大公報出特刊,廣東電視珠江臺進行了直播,報導典禮儀式的盛況。著名的華僑報人,資產階級民主革命家,清末時期的文壇巨匠,辛亥革命的“吹鼓手”黃世仲塵封多年的事跡終于再見天日。但是,許多到現場參加典禮的嘉賓未必知道,芳村東漖西塱大橋村昔日是廣東番禺茭塘司崇文二十四鄉西塱大橋村,黃世仲,其實是妥妥的番禺人。

黃世仲

黃世仲事跡陳列館

黃世仲事跡陳列館

黃世仲,原名小配,號禹山世次郎。1872年生廣州芳村東漖西塱大橋村。早年,黃世仲的父親是一個菜農,經常挑菜往佛山賣,往往把瓜菜寄放在一位造紙坊老板家中,長期交往兩人成為老友,知曉老黃誠實,老板收其在廠打工,后又將紙廠交其打理。

黃世仲兒時常隨父兄看戲,常常全神貫注戲中劇情,回家后,就能向旁人講述劇情。12歲,就隨父到紙坊幫忙。13歲入讀佛山書院。1890年,到兄長伯耀在番禺麥村開設的私塾中擔任助手。當年與麥村一女子麥氏結婚。幾年后,與兄長伯耀等一起赴南洋吉隆坡、新加坡等地謀生。起初,在一間賭館任文書,同時為一些華僑團體擔任義務文書。黃世仲喜歡寫作,業余便為僑商邱菽園所辦的維新派報紙《天南新報》撰文。他的文章思想深刻,也頗有文采,被邱菽園看中,1902年7月,正式受聘為該報主筆。此時的黃世仲意氣風發,在《天南新報》寫了多篇愛國、強國、反封建政論。如1902年7月31日,發表了《論廣西礦務不宜給法商辦理》。8月14、16日發表《三綱毒》,指出君臣、父子、夫妻間在人格上是平等的。8月29日,發表《論蔡公使要求警察署捕解留學生事》,譴責清廷駐日公使要求日方拘捕遞解中國留學生。9月10日發表《論樊增祥陷宋伯魯永遠監禁》,譴責樊迫害維新人士。10月4日發表《論自立》,由人之自立談到國之自立。10月24日發表《論平滿漢之難》,討論了消除滿漢界限的問題。10月8日發表《辦報館愛國之責及其立論之要》。11月18日發表《梁廷棟、劉錫鴻為中國大阻力合論》,對劉廷棟阻派留學生、劉錫鴻阻建鐵路提出批評。12月29日發表《體制革命說》,認為對封建國家制度改革是歷史必然,等等。

清廷與西方列強簽訂《辛丑條約》后,黃世仲心中憤懣。此時,為了爭取更多的華僑支持革命,與孫中山并稱“反清四大寇”的尢列到南洋宣傳革命,黃世仲轉而接受了革命派的主張,加入了尢列在新加坡組織的興中會外圍組織“中和堂”。看到黃世仲革命抱負與寫作天才,尢列推薦他到香港陳少白創辦的革命報紙《中國日報》任記者。1903年4月,黃世仲回到香港。

此時廣州《嶺海報》主筆胡鴻鶚(胡漢民之兄)借洪福全反清起義被鎮壓失敗事,在報紙上攻擊革命排滿為大逆不道。黃世仲與同仁陳詩仲一起,在《中國日報》上撰文痛斥,論戰月余。

春夏間,黃世仲的長篇政論《辨康有為證見書》在《中國日報》上連載,對康有為認為中國“只可行立憲,不可行革命”進行了全面系統的批駁。此文還早于章太炎對康的批駁文章。這一年冬,《辨康有為政見書》在香港出版成書。此時,黃世仲還是《中國日報》的注冊督印人。

1904年,鄭貫公在香港先后創辦《世界公益報》《廣東日報》,這兩份報紙與《中國日報》合稱三大革命報刊。黃世仲跟隨鄭貫公先后任該兩報編輯、記者。以筆名“黃裔”“轅孫”等發表了多篇評論廣東時政的文章。

1905年6月,鄭貫公在香港創辦《唯一趣報有所謂》通俗小報,黃世仲參加編輯、撰稿,圖文并茂,莊諧并見,深為讀者所喜愛。黃世仲最為拿手的是小說,這也成為他與清朝統治作斗爭的銳利武器。他在香港創辦了《中外小說林》雜志,自己創作了十幾部中、長篇章回體小說,揭露晚清的政治腐敗、社會黑暗、官場墮落、豪紳糜爛,并開展與保皇派的斗爭。光緒三十四年(1908)由日本三光堂出版的16回本《大馬扁》,主題是批判保皇黨主將康有為。小說把這位“南海圣人”寫成一個不學無術、虛偽狡詐的大騙子,揭露他“保國保皇原是假,為賢為圣總相欺”。小說緊密結合現實斗爭,有強烈的政治傾向性。黃世仲是在革命黨人與保皇派交火的背景下來攻擊康有為的,難免采用一些低毀謾罵的手法,對康有為的變法也一概否定,這在今天看來不無偏頗,但在當時,對于揭穿改良派墮落面目及認識其消極作用是有一定幫助的。黃世仲所寫的小說中,富于革命思想、影響最大的當屬以太平天國為題材的《洪秀全演義》。這部演義從光緒三十二年(1906)開始連載于《有所謂報),后因該報停刊,移載于《少年報》上,至光緒三十四年(1908)完成54回。據黃世仲自序所說,他從小就聽到長輩談論太平天國之事,長大后,在廣州又遇上一位在太平天國侍王幕府的舊人,知道更多“天朝”的事。他將收集到的舊聞,積三年寫成是書。在清朝統治之下,洪秀全被稱為“逆”“匪”,而黃世仲卻在公開出版物上尊稱其為“洪王”。他的目的不在于敘述歷史,而是用以寄托自己的思想,直接為武裝反清的民主革命搖旗吶喊,甚至將太平天國運動描繪成一場資產階級民主革命。例如,書中借游金陵的美國人贊美太平天國,說“金陵政治與外國立憲制相似”。盡管在現代人看來,這本書在政治、藝術上都有不少缺點,但在宣傳推翻君主專制制度、鼓吹資產階級民主共和觀念、促進人民覺醒、推進資產階級民主革命上,有不可低估的進步作用。一向傲岸自高、不屑留意于戲曲小說的章炳麟,閱看《洪秀全演義》稿本之后,也欣然為之作序,說是“洪王朽矣,亦思復有洪王作也!”寄希望于以重塑洪秀全的藝術形象喚起民眾革命。《洪秀全演義》由《中國日報》印成單行本問世后,風行省港澳,成為當時的議論熱題。另一本小說《陳開演義》,以在廣東轟轟烈烈的洪兵起義為題材,與《洪秀全演義》有異曲同工之妙。

黃世仲小說《洪秀全演義》

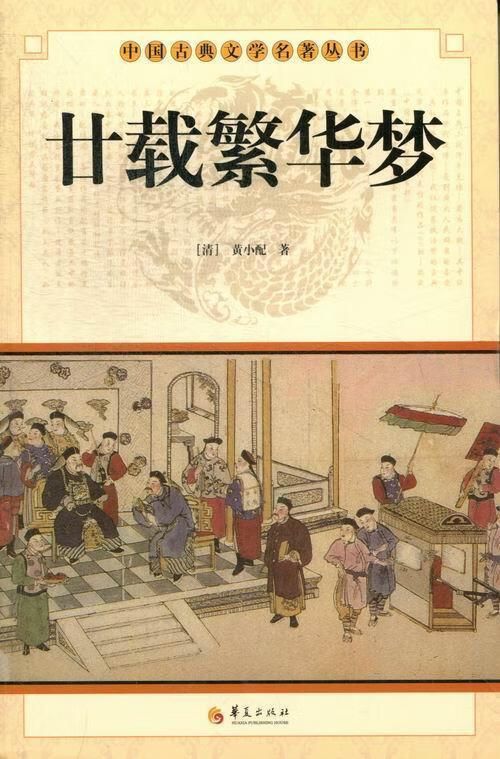

這年9月,潘達微、高劍父等在廣州西關創辦《時事畫報》,黃世仲在該報推出四十回長篇小說《廿載繁華夢》,揭露滿清官場的黑暗腐敗。10月,黃世仲加入香港中國同盟會,被選為交際。

《廿載繁華夢》

1906年5月,黃世仲主編《少年報》。黃以“棣”為筆名,發表多篇評議兩廣及國內時政的文章,尤其集中關注了粵漢鐵路總公司的歷史發展與現存矛盾,并連續發表了包括結論在內共十六部分的長篇連載評論《岑春煊》。

1907年,黃世仲繼續以“棣”為筆名發表多篇評議國內時政的政論文章、故事、劇本。5月,與其兄一起在廣州創辦了《廣東白話報》。是年春夏間,黃世仲參加了由報界志士組織的“優天影”劇團,用戲劇宣傳革命,社會上稱為“志士班”。10月,黃世仲的連載小說《廿載繁華夢》在廣州成書出版。12月,與其兄在香港創辦《社會公報》,以“世”為筆名,發表了多篇政論時評。是年,黃世仲編寫的長篇章回小說《鏡中影》(現名《西太后李蓮英艷史》),被英國博物館收藏。

1908年2月,香港同盟會機構改選,黃世仲當選為庶務。是年夏天,他的30萬字長篇小說《洪秀全演義》在香港成書出版。12月,長篇章回小說《宦海潮》在香港成書出版。是年,他以“世次郎”筆名寫的30回廣東歷史小說《南漢演義》,在香港《世界公益報》上連載。

1909年,他以“世次郎”的筆名,撰寫近事小說《朝鮮血》,謳歌了韓國志士的抗日斗爭。是年,陳炯明加入同盟會,在香港結識黃世仲,兩人結為換帖兄弟。

黃世仲還長于戲劇創作,曾與香港記者多人到澳門組織“優天影粵劇團”,所演多為新編時裝粵劇,常寓革命宣傳于戲中,時人稱為“志士班”

黃世仲銅像

1911年,廣州爆發“三·二九”起義,他親自參加了1911年“三二九”廣州起義。起義失敗后,黃以知情者之身份用筆名“世次郎”在《南越報》上發表報告文學式的近事小說《五日風聲》,記述起義經過。對起義始末有生動具體的記述,具備新聞性、文學性和政論性,被認為是中國最早的報告文學。該小說11章,3萬字,連載了五十多天。8月,黃的《吳三桂演義》在香港成書出版。

10月10日武昌起義后,黃世仲以同盟會香港支部聯絡員身份在廣州設立機關,聯系各地起義民軍。他在《世界公益報》上以《指看京陷帝崩,武昌起義成功》為標題,翔實報道武昌起義及各地革命斗爭的消息,轟動中外。在廣東的清吏看到報紙大為震驚,以為北京已被革命軍所占,宣統業已駕崩,遂于1911年11月9日宣布廣東獨立。至廣東大局將定,由于多路民軍首領為中和堂成員,黃世仲電邀尢列回粵主持大計,尢列電復“一切聽命中山”而奔赴云南聯系蔡鍔。11月9日,廣東獨立,各界推舉胡漢民為都督。黃世仲與兄長在香港創辦了《新漢日報》,自認總司理兼撰述員。11月17日,廣東軍政府都督胡漢民提出軍政府各部門負責人名單獲各方通過,黃世仲任軍政府樞密處參議。

11月下旬,軍政府成立民團督辦處,以此機關總攬各地民軍。劉永福任總長。12月初,廣東各地民軍陸續開入廣州,共有51路隊伍,近15萬人。12月6日,各民軍首領一起成立了“廣東軍團協會”,陳炯明任會長,黃世仲等任副會長。12月下旬,黃世仲接替劉永福,出任廣東民團督辦處總長。12月21日,孫中山從歐洲經香港回國,召胡漢民隨行北上。胡推薦陳炯明任代理都督。

1912年1月1日,上海《申報》刊登黃世仲為廣東反清烈士史堅如鑄銅像紀念的倡議。

1月中旬,陳炯明與廣東省議會就留駐廣州的9萬民軍處置辦法達成一致:遣散其中十分之三的老兵、非武裝人員,發給三個月退伍金。兩萬派往南京,由中央發餉。兩萬編成工兵團,拆城墻修馬路。兩萬編成警察、河警。

由于廣東各界對粵督人選有很多不同意見,陳炯明曾言辭代督職,2月9日孫中山致電陳炯明,勸其留任。黃世仲與民軍一些首領、同盟會員曾多次推舉孫中山之兄孫眉任粵督,2月21日孫中山公開致電反對此議,同時孫中山又致電孫眉告知切勿接受推舉。

2月27日,石字營民軍首領石錦泉被陳炯明槍殺。3月7日至12日,陳炯明開始以武力解散不聽調遣的民軍,王和順的惠軍、楊萬夫的協軍、關仁甫的仁軍均被打敗。陳炯明再次通電辭職,稱朱執信、廖仲愷、胡毅生、陳少白、黃世仲均可有能力任粵督職。孫中山再次挽留。黃世仲欲辭廣東民團總長一職,也未能如愿。

3月18、19日,陳炯明下令查封披露王和順事件的《總商會報》、《公言報》、《佗城獨立報》,逮捕報社總司理、編輯、記者。《公言報》和《佗城獨立報》主辦人陳慶琛(又名陳聽香)一度逃港暫避,后又潛回,于4月6日被逮捕,10日下午被槍斃。4月初,陳炯明到西關黃世仲家吃飯,議事中不歡而散。4月9日,陳炯明通知黃前往都督府,即把黃扣押,加以“遇事欺瞞,輒敢舞弊營私,串通民軍統領冒領軍餉,私圖分肥”“借石樓鄉陳仲佳畏罪自溺一案,強壓多人,供詞需索,受賄愈萬”等罪。

4月25日,孫中山辭去大總統職后與胡漢民等返到廣州。陳炯明以探親為名不辭而別,避往香港。4月27日,胡漢民經正式選舉任省都督。5月初,胡漢民未經審訊就以陳炯明原定罪把黃世仲槍斃。為歷史留下了一個疑案。特別是1922年6月16日陳炯明炮轟孫中山廣州總統府的反叛行動,使人們更愿意重新審視黃世仲事件。

以后,人們知道黃世仲的第二條“罪狀”其實是他的弟弟黃燦所為。而第一條“罪狀”應是強加于他頭上的,起因只是黃不同意陳炯明對待反清起義軍——民團的手法。如何評價這一歷史事件,今天的學者仍有兩種不同看法:有的學者認為“其受賄之事未必確鑿,但在民軍與軍政府之間,他的立場是有問題的。”蔣祖緣、方志欽等學者則認為:“民軍與他軍的矛盾是革命隊伍內部矛盾,陳炯明以對待敵人的辦法解決民軍,犯下了不可饒恕的錯誤。”但無論如何,黃世仲作為清末時期的文壇巨匠,辛亥革命的“吹鼓手”的歷史地位是無可置疑的。

繼續訪問

繼續訪問